-

网站首页

- 关于我们

- 产品中心

- 施工方案

黔东南轻质抗爆墙抗爆性能差异如何?

2025-09-02云更新

轻质抗爆墙的抗爆性能差异主要源于其材料构成、结构设计、连接方式以及吸能机制的不同。以下是对主要差异的分析:

1. 材料与结构差异:

* 纤维水泥板/硅酸钙板类: 通常采用高强度纤维增强水泥板或硅酸钙板,通过多层叠加或与龙骨组合形成墙体。其抗爆性能主要依赖板材本身的高抗拉强度、抗冲击韧性以及多层结构在冲击下的分层耗能。差异在于板材的密度、纤维含量、层数及层间连接方式。高密度、高纤维含量的板材以及采用特殊胶粘剂或机械连接的多层结构,能更好地抵抗冲击波和碎片。

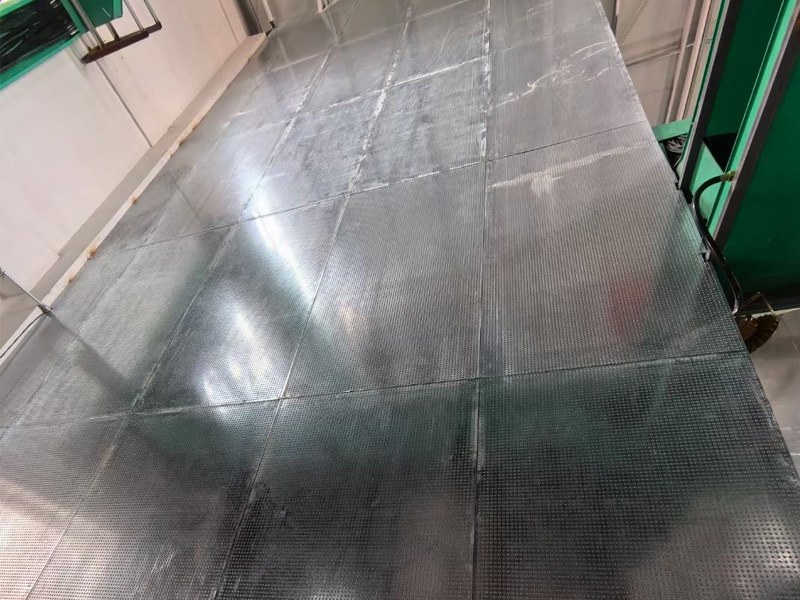

* 金属复合板类: 常见的有钢板-芯材-钢板的三明治结构。芯材是关键,通常为蜂窝铝、聚氨酯泡沫、岩棉、珍珠岩混凝土等。其抗爆原理是钢板提供高强度面层抵抗冲击和碎片,芯材则通过压缩变形、剪切破坏等方式吸收巨大的冲击能量。性能差异大:

* 高强芯材(如蜂窝铝、高强度泡沫): 吸能,变形后不易完全失效,抗多次冲击能力强,抗爆等级高。

* 低强度芯材(如普通岩棉、低密度珍珠岩): 吸能能力有限,可能在一次强冲击下完全压实失效,抗爆等级相对较低。

* 轻钢龙骨填充墙类: 由轻钢龙骨骨架内填吸能/增强材料(如泡沫混凝土、轻集料混凝土、高强纤维增强砂浆、吸能块体),外覆抗冲击面板(如纤维水泥板、钢板)。性能差异在于填充材料的强度、密度、韧性以及其与龙骨、面板的协同工作能力。填充高强、高韧性的复合材料能显著提升整体抗爆能力。

2. 连接与整体性:

* 墙板之间的连接(企口、连接件)、墙板与顶部/底部/侧边结构(梁、柱、地面)的连接方式(高强度螺栓、焊接、抗震/抗爆连接件)至关重要。连接节点的强度、刚度和延性直接决定了墙体能否作为一个整体有效抵抗冲击波而不被掀翻、撕裂或局部破坏失效。差异在于连接设计的精细程度和所用连接件的等级。

3. 吸能与耗能机制:

* 不同墙体的主要吸能方式不同:

* 塑性变形(金属面板/龙骨): 通过变形吸收能量。

* 材料压碎/断裂(芯材、水泥基材料): 通过微观破坏耗散能量。

* 摩擦耗能(层间、连接节点): 相对次要。

* 性能差异体现在吸能效率(单位质量或体积吸收的能量) 和失效模式上。理想的抗爆墙应能大变形、高耗能而不产生致命飞溅碎片。金属复合板(尤其蜂窝芯)通常吸能效率且碎片控制较好;纤维水泥多层板依赖分层耗能;轻钢龙骨填充墙性能跨度,取决于填充物。

4. 抗爆性能指标体现的差异:

* 抗冲击波超压峰值: 不同设计的墙体能承受的冲击波超压值(kPa或psi)差异显著,从几十kPa到几百kPa甚至更高。

* 允许残余变形/位移: 一些墙体允许较大变形而不倒塌(如某些金属复合板),而刚性墙体可能变形小但易发生脆性破坏。

* 抗飞溅/碎片性能: 结构设计(如加设防碎片层)和材料选择(避免脆性材料外露)决定了墙体背面产生致命碎片的可能性,这是关键安全指标。

总结:

轻质抗爆墙的性能差异是系统性的。金属复合板(尤其蜂窝铝芯) 通常综合性能,抗爆等级高、吸能效率佳、碎片控制好,但成本。高强度纤维水泥/硅酸钙多层板 在中等抗爆等级下较高,依赖板材自身性能与结构设计。轻钢龙骨填充墙 性能范围,成本相对灵活,填充复合材料时可接近金属复合板水平,填充普通材料则性能有限。连接构造的可靠性是类型墙体发挥设计性能的基础。选择时需根据预期的威胁等级(超压、冲量、碎片)、成本、防火、隔热等附加要求进行综合评估和针对性设计。

- 关于我们